Quand la science moderne rencontre les traditions millénaires, que nous apprend la Lune sur notre façon de connaître le monde ?

La pleine lune. Ce disque lumineux qui traverse nos nuits depuis que l’humanité lève les yeux vers le ciel. Pour certains, un simple phénomène astronomique. Pour d’autres, un moment chargé de sens, guidant les semis, les récoltes, les naissances. Entre ces deux visions, y a-t-il vraiment contradiction ? Ou plutôt, n’y a-t-il pas là une invitation à repenser notre manière de comprendre le monde ?

Le fait indiscutable : la danse gravitationnelle

Commençons par ce que personne ne conteste : la Lune exerce une force gravitationnelle sur la Terre. Tous les 29,5 jours environ, lorsque notre planète se positionne entre le Soleil et son satellite, nous observons cette face lunaire entièrement illuminée que nous appelons pleine lune.

C’est à ce moment précis que les marées atteignent leur amplitude maximale. Les marées de vive-eau, comme on les nomme, résultent de l’addition des forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune, parfaitement alignées. L’océan se soulève, parfois de plusieurs mètres. Pour nous, surfeurs, c’est une réalité tangible : les houles changent, les courants s’intensifient, la mer respire différemment.

Ce phénomène, nous pouvons le mesurer, le prédire avec précision, le cartographier. Les annuaires des marées ne mentent pas. La science moderne a parfaitement décrit les mécanismes en jeu.

Mais alors, une question se pose naturellement : si la Lune peut soulever des océans entiers, peut-elle influencer autre chose ?

L’extrapolation raisonnable : tout est soumis à la gravité

Voici le raisonnement logique qui émerge : la force gravitationnelle de la Lune ne fait pas de discrimination. Elle s’applique à l’eau des océans, certes, mais aussi à l’eau des rivières, des lacs, des nappes phréatiques. Et pourquoi pas à l’eau contenue dans la sève des plantes, dans nos propres corps ?

Physiquement parlant, c’est indéniable. La gravité lunaire s’exerce sur tout, sans exception.

Mais voilà où les choses deviennent fascinantes : reconnaître qu’un effet existe universellement ne signifie pas que cet effet soit partout significatif ou mesurable de la même manière. C’est une question d’échelle, de conditions, de contexte.

Pourquoi les marées sont spectaculaires

Les océans réagissent si fortement pour plusieurs raisons combinées :

- Leur masse colossale et continue

- Leur liberté de mouvement sur de vastes distances

- L’effet cumulatif sur des milliers de kilomètres

- Leur capacité à se « déformer » de manière observable

Pourquoi c’est infinitésimal sur un corps humain

La différence de force gravitationnelle entre votre tête et vos pieds due à la Lune est environ dix millions de fois plus faible que la force que vous exercez en soulevant une tasse de café. Les forces internes de votre corps – pression sanguine, tensions musculaires, digestion – sont incomparablement plus importantes.

Alors, faut-il en conclure que la Lune n’influence rien au-delà des marées océaniques ?

Pas si vite.

L’effet de cascade : quand le système amplifie le signal

Il y a quelque chose que les physiciens connaissent bien mais qui reste souvent confiné aux laboratoires : dans les systèmes complexes, de petites perturbations initiales peuvent engendrer des effets disproportionnés. C’est le fameux « effet papillon » de la théorie du chaos.

Appliquons cette idée aux effets lunaires. Imaginons la chaîne de causalité :

Les marées modifient les courants marins → Ces courants influencent la distribution du plancton → Le plancton affecte les migrations de poissons → Ces migrations influencent les comportements de pêche → Qui impactent les économies côtières → Qui modifient les rythmes sociaux des communautés…

Chaque maillon de cette chaîne est un système en soi, capable d’amplifier, de transformer, de propager l’influence initiale. Ce n’est plus la gravité directe qui agit, mais une cascade d’interactions systémiques.

Dans un jardin-forêt, on observe cela constamment : une plante fixatrice d’azote ne modifie pas seulement le sol directement sous elle. Elle influence les micro-organismes, qui affectent les plantes voisines, qui modifient le microclimat, qui change l’évapotranspiration, qui transforme la vie du sol… Un effet en cascade.

La Lune pourrait bien fonctionner de la même manière : son influence directe, même minime sur certains éléments, se propage et s’amplifie à travers les réseaux d’interactions.

Les zones grises fascinantes

Et puis, il y a ces observations troublantes que la science commence à peine à documenter :

- Certains coraux synchronisent leur reproduction avec les cycles lunaires

- De nombreuses espèces marines (notamment les crabes, certains poissons) ont des comportements reproductifs alignés sur les phases lunaires

- Certaines plantes montrent des variations dans leur métabolisme selon les cycles

- Les rythmes circadiens de nombreux organismes ont des liens ancestraux possibles avec les cycles lunaires

Ces effets ne sont probablement pas dus à la gravité directe, mais plutôt à la lumière réfléchie par la Lune, ou à d’autres mécanismes que nous commençons seulement à comprendre. Mais ils nous rappellent une chose essentielle : nous évoluons dans un univers profondément interconnecté.

Le savoir ancestral : des millénaires d’observations

C’est ici que l’histoire devient vraiment intéressante.

Bien avant les marégraphes, les satellites et les ordinateurs, les communautés humaines observaient déjà la Lune. Et pas de manière anecdotique : de manière systématique, répétée, validée sur des générations.

Les traditions agricoles lunaires ne sont pas nées d’une observation ponctuelle ou d’une superstition hasardeuse. Elles sont le fruit de milliers d’années d’essais, d’erreurs, de validations communautaires.

La science empirique à long terme

Pensez-y un instant. Un agriculteur observe ses terres pendant quarante ans. Son fils continue sur quarante autres années. Son petit-fils sur quarante de plus. Quatre générations représentent plus de 150 cycles lunaires complets, soit plus de 150 « expériences » naturelles pour observer des corrélations.

Et cela, sur des centaines de villages, dans des contextes variés mais partageant leurs savoirs. C’est une forme de « big data » organique : même sans instruments de mesure moderne, les corrélations robustes émergent naturellement.

Ce processus incorporait naturellement :

- La reproduction : ce qui marchait une année était testé l’année suivante

- Le contrôle par les pairs : la communauté validait ou invalidait les pratiques

- La sélection naturelle des savoirs : ce qui ne fonctionnait pas disparaissait, ce qui fonctionnait persistait et se transmettait

- L’adaptation contextuelle : les savoirs étaient ajustés au terroir, au climat local, aux spécificités régionales

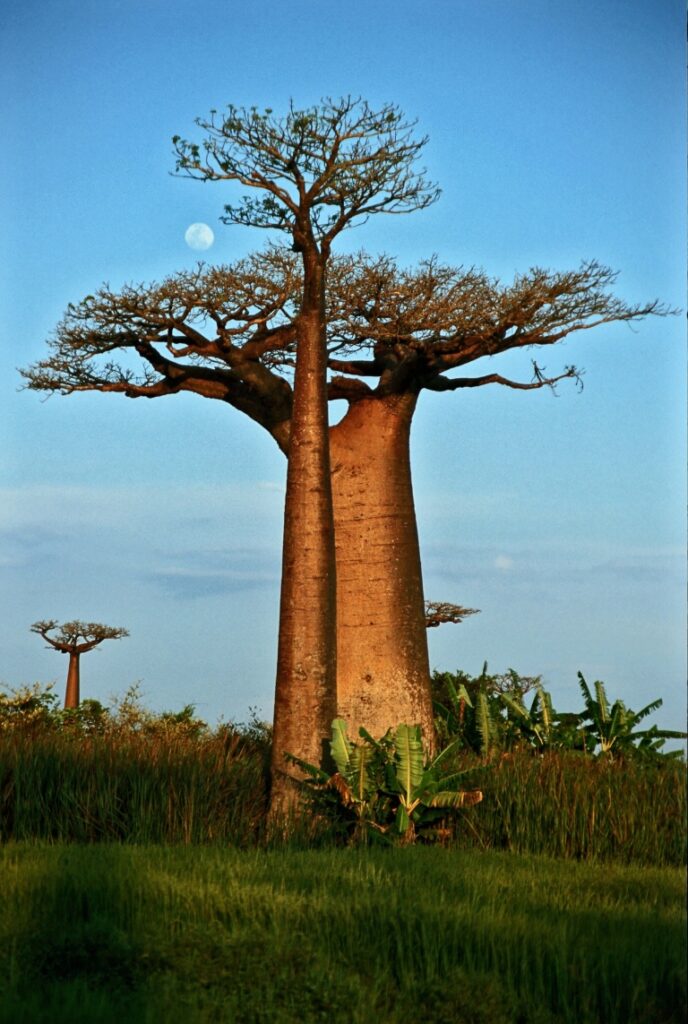

À Madagascar : le fonds des savoirs traditionnels

Dans notre contexte malgache, ce patrimoine de connaissances est particulièrement riche. Les vintana, ces systèmes de connaissance liés aux cycles lunaires et astrologiques, guidaient les moments propices pour planter, construire, voyager. Les tradipraticiens identifiaient les plantes médicinales et leurs moments optimaux de récolte selon les phases lunaires.

Ces savoirs n’étaient pas figés dans des livres poussiéreux. Ils étaient vivants, transmis oralement, ajustés constamment à l’observation directe de la nature.

Ils ont permis à nos ancêtres de prospérer dans des environnements parfois difficiles, de maintenir des systèmes agricoles durables pendant des siècles.

Le piège de l’arrogance épistémologique

Mais alors, pourquoi tant de scepticisme aujourd’hui envers ces savoirs ?

La science moderne a apporté une précision extraordinaire, des outils d’analyse puissants, une compréhension mécaniste impressionnante. C’est indéniable et précieux.

Mais elle a aussi créé, parfois, une forme d’arrogance épistémologique : « Si nous ne pouvons pas le mesurer avec nos instruments actuels ou l’expliquer avec nos modèles présents, alors cela n’existe pas. »

C’est oublier plusieurs choses fondamentales :

- L’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence. Notre incapacité actuelle à expliquer un mécanisme ne signifie pas que l’effet observé n’existe pas.

- Nos instruments mesurent ce qu’ils sont conçus pour mesurer. Un thermomètre ne captera jamais l’humidité, aussi précis soit-il.

- Certains phénomènes complexes échappent encore à notre compréhension. L’histoire des sciences est remplie d’exemples où des effets « inexplicables » sont devenus compréhensibles avec de nouveaux paradigmes.

- L’efficacité pragmatique précède souvent la compréhension théorique. Pendant des millénaires, l’humanité a utilisé des plantes médicinales sans comprendre la biochimie des principes actifs.

La question épistémologique centrale

Voici la vraie question : quel niveau de preuve suffit pour agir ?

- L’approche scientifique moderne dit : « Attendons la preuve mécaniste, les études en double-aveugle, les méta-analyses, la compréhension complète des mécanismes. »

- La sagesse traditionnelle dit : « Si cela fonctionne de manière reproductible depuis des générations, dans des contextes variés, c’est suffisant pour guider l’action. »

- L’approche pragmatique dit : « Utilisons ce qui fonctionne tout en restant ouverts à une compréhension plus profonde. Documentons, observons, testons, mais n’attendons pas la certitude absolue pour agir. »

Le pont entre deux mondes : une opportunité unique

C’est précisément là que nous nous trouvons aujourd’hui dans une position extraordinaire.

Nous avons accès aux savoirs ancestraux, encore vivants dans de nombreuses communautés. ET nous disposons d’outils modernes de mesure, de documentation, d’analyse que nos ancêtres ne pouvaient qu’imaginer.

Cette convergence ouvre des possibilités fascinantes.

Ce que les outils modernes permettent

Imaginez un jardin-forêt, un écosystème cultivé selon les principes traditionnels, mais équipé de :

- Capteurs d’humidité du sol qui documentent les variations continues

- Mesures de pH avant et après les différentes interventions

- Documentation photographique et vidéo de la croissance des plantes

- Bases de données croisant dates de plantation, phases lunaires, conditions météo, résultats de croissance

- Partage instantané des observations avec d’autres expérimentateurs

Nous pouvons désormais :

- Planter selon les indications lunaires traditionnelles ET mesurer précisément la germination, la croissance, les rendements

- Observer les corrélations que les anciens notaient ET les quantifier avec rigueur

- Tester si « planter à la lune descendante » corrèle effectivement avec de meilleurs résultats, et dans quelles conditions

- Documenter quels savoirs traditionnels se vérifient universellement, lesquels sont contextuels, lesquels demandent réinterprétation

Sans rejeter ni imposer. Juste observer et documenter.

L’approche du laboratoire vivant

Un site pilote comme un jardin-forêt devient alors un véritable laboratoire vivant capable de :

Valider ou nuancer les pratiques traditionnelles avec des données objectives Découvrir de nouvelles corrélations que même les anciens n’avaient pas identifiées, grâce à la finesse de mesure Créer des protocoles reproductibles que d’autres lieux peuvent adapter à leur contexte Former une nouvelle génération qui maîtrise les deux langages : celui de la tradition et celui de la science

Ce n’est pas remplacer un savoir par un autre. C’est créer un dialogue fécond entre deux façons complémentaires de comprendre le monde.

L’immersion dans les cycles : ce que nous avons perdu et devons retrouver

Il y a une dimension souvent oubliée dans ces discussions : nos ancêtres n’observaient pas la nature de loin, comme des scientifiques en blouse blanche derrière une vitre. Ils étaient immergés dans les cycles naturels.

Leur laboratoire était leur vie même.

Ils sentaient dans leur corps le passage des saisons, l’humidité de l’air, les changements subtils de température. Ils passaient leurs journées au contact direct du sol, des plantes, des animaux. Cette présence constante, cette attention continue créaient une forme de connaissance incarnée, intuitive, qui précède l’analyse rationnelle.

C’est un peu comme en capoeira : dans le jogo, vous sentez des dynamiques, des énergies, des timings qui fonctionnent. Vous ne calculez pas consciemment les angles et les forces en temps réel. L’expérience corporelle répétée, l’immersion dans le mouvement créent une intelligence du corps qui « sait » avant que l’esprit ne comprenne.

Les anciens observaient la nature avec cette même qualité de présence. Pendant des vies entières. Pas en visiteurs occasionnels, mais en habitants permanents de ces cycles.

Ce que la modernité a coupé

Notre monde moderne nous a largement déconnectés de cette immersion :

- Nous vivons dans des espaces climatisés, coupés des variations thermiques

- L’éclairage artificiel masque les cycles lunaires

- L’agriculture industrielle a rompu le contact direct avec le sol

- Les écrans ont capturé notre attention, la détournant des rythmes naturels

Ce faisant, nous avons peut-être perdu l’accès à des informations subtiles que nos ancêtres captaient naturellement.

Revenir à la terre, cultiver, observer les cycles, c’est aussi retrouver cette sensibilité. Les outils modernes nous aident à objectiver ce que nous observons, mais l’observation elle-même demande cette qualité de présence.

Vers une épistémologie de l’humilité

Que nous apprend finalement cette réflexion sur la pleine lune ?

Elle nous invite à une posture épistémologique différente, qui refuse les faux dilemmes :

Ni rejet dogmatique des savoirs ancestraux au nom de la science Ni adhésion aveugle aux traditions sans questionnement Mais une curiosité ouverte, un respect pour les observations accumulées, et une volonté de comprendre plus profondément

Cette posture reconnaît plusieurs vérités simultanées :

- La complexité est irréductible. Le monde vivant fonctionne par réseaux d’interactions multiples, effets de cascade, boucles de rétroaction. Vouloir tout réduire à des mécanismes simples est une illusion réductionniste.

- Les savoirs traditionnels encodent des observations réelles. Même si nous ne comprenons pas toujours les mécanismes, des siècles de validation empirique méritent notre respect et notre attention.

- Les outils modernes sont précieux. Ils nous permettent d’affiner, de préciser, de comprendre plus profondément. Mais ce sont des outils au service de la compréhension, pas des juges de la réalité.

- L’expérimentation humble est la voie. Observer, documenter, tester, sans prétendre détenir la vérité définitive. Rester ouvert à la surprise, à l’inattendu.

Application pratique : un protocole d’observation

Concrètement, comment mettre cela en pratique dans un jardin-forêt, une exploitation agricole, ou même un simple potager ?

Voici une approche simple mais rigoureuse :

1. Choisir quelques cultures test

Sélectionnez deux ou trois types de plantes que vous cultivez régulièrement.

2. Créer un protocole de plantation

- Planter les mêmes variétés à différentes phases lunaires (lune croissante/décroissante, lune montante/descendante)

- Garder toutes les autres variables aussi constantes que possible (même sol, même exposition, même arrosage)

- Noter précisément les dates et les phases lunaires

3. Documenter de manière systématique

- Taux de germination (combien de graines lèvent)

- Vitesse de croissance (mesures hebdomadaires)

- Vigueur des plants (observations qualitatives mais précises)

- Rendements finaux (poids, nombre, qualité)

- Conditions météo parallèles

4. Répéter sur plusieurs cycles

Une seule expérience ne prouve rien. Répéter sur au moins 3 à 5 cycles permet de distinguer les tendances réelles des coïncidences.

5. Partager et comparer

Échanger avec d’autres expérimentateurs dans des contextes différents. Les patterns qui émergent dans des conditions variées sont plus robustes.

6. Rester ouvert

Accepter que certains résultats confirment les savoirs traditionnels, d’autres les nuancent, d’autres encore surprennent totalement.

Ce protocole ne demande pas d’équipement sophistiqué. Un simple cahier, un mètre, une balance suffisent. Mais il demande de la constance, de la rigueur, et de la patience.

La vision systémique : un monde dans un monde

Il y a une raison pour laquelle le titre « Un monde dans un monde » résonne si profondément avec cette réflexion.

Chaque système vivant – qu’il s’agisse d’un jardin-forêt, d’un océan, d’un corps humain, ou de la Terre elle-même – est simultanément :

- Un monde en soi, avec ses propres dynamiques, ses équilibres, ses cycles

- Un élément d’un monde plus vaste, influencé par et influençant ce qui l’entoure

La Lune n’est pas « extérieure » à nous. Elle fait partie du système Terre-Lune qui évolue ensemble depuis des milliards d’années. La vie sur Terre s’est développée sous son influence constante. Nos rythmes biologiques, nos océans, nos climats portent sa marque.

Reconnaître cela, ce n’est pas verser dans le mysticisme. C’est simplement accepter que nous sommes des êtres écologiques, insérés dans des réseaux d’influences multiples, dont certaines nous échappent encore.

L’approche de Tesla : visualiser les systèmes

Nikola Tesla avait cette capacité extraordinaire de visualiser des systèmes entiers dans son esprit, de comprendre intuitivement les dynamiques énergétiques, puis d’utiliser les outils de son époque pour les matérialiser. Il ne séparait pas l’intuition de la technique, la vision de la réalisation.

C’est peut-être là la clé : être « développeur » plutôt qu' »inventeur », c’est accepter de travailler avec ce qui existe déjà – les systèmes naturels, les savoirs accumulés, les dynamiques en place – et de les faire évoluer, de les amplifier, de les harmoniser.

Un jardin-forêt n’invente rien. Il développe ce que la nature fait déjà : des guildes de plantes, des symbioses, des cycles de nutriments. Mais en le faisant consciemment, avec observation et ajustement, on crée quelque chose de nouveau.

De même, intégrer les observations lunaires dans nos pratiques agricoles, ce n’est pas inventer une nouvelle agriculture. C’est développer une attention à des cycles qui existent depuis toujours, que nos ancêtres observaient, mais que nous pouvons maintenant documenter avec une précision nouvelle.

Conclusion : l’invitation de la Lune

La pleine lune nous invite finalement à plusieurs choses :

À l’humilité intellectuelle : reconnaître que nous ne comprenons pas encore tout, que la complexité du vivant dépasse largement nos modèles actuels.

Au respect des savoirs ancestraux : ils sont le fruit d’observations patientes et répétées qui méritent notre attention, même quand nous ne comprenons pas encore les mécanismes.

À l’expérimentation rigoureuse : utiliser les outils modernes pour affiner notre compréhension, sans prétendre que ce que nous ne mesurons pas n’existe pas.

À la vision systémique : penser en termes d’interactions, de cascades d’effets, de réseaux d’influences plutôt qu’en causalités linéaires simplistes.

À la reconnexion : retrouver notre place dans les cycles naturels, cette immersion que nos ancêtres connaissaient et qui nous a partiellement échappé.

Entre terre et mer, sous les phases changeantes de la Lune, un jardin-forêt peut devenir bien plus qu’un lieu de production. Il peut devenir un espace de réconciliation entre différentes façons de connaître, un laboratoire où tradition et modernité dialoguent, où l’observation attentive rencontre la mesure précise.

C’est peut-être cela, finalement, la vraie leçon : il n’y a pas « la » bonne façon de comprendre le monde. Il y a des perspectives multiples, complémentaires, qui s’enrichissent mutuellement.

La prochaine fois que vous verrez la pleine lune se lever à l’horizon, posez-vous simplement cette question : que peut-elle m’apprendre, non seulement sur les marées et la gravité, mais sur ma façon de regarder, de comprendre, d’habiter ce monde ?

Car un monde dans un monde, c’est peut-être d’abord accepter qu’il y a autant de mondes que de regards posés sur lui. Et que la sagesse consiste à les faire dialoguer.

Cet article est une invitation à l’observation, à l’expérimentation, au dialogue. Si vous cultivez la terre, si vous observez les cycles, je serais curieux de connaître vos propres observations sur les influences lunaires. Partagez vos expériences, documentez vos constats. C’est ensemble que nous enrichissons notre compréhension du vivant.

Source : La Pleine Lune : Entre Gravité Universelle et Sagesse Ancestrale